学会新闻

第十二届国际桥梁与隧道技术大会在沪成功召开

践行学术引领使命

助力重大工程建设

第十二届国际桥梁与隧道技术大会

在沪成功召开

V

V

6月16日-17日,中国工程院工程科技学术研讨会——第十二届国际桥梁与隧道技术大会(简称IBTC2024)在上海隆重召开。

本届大会由中国工程院土木、水利与建筑工程学部主办,中国铁道学会、中国公路学会、中国岩石力学与工程学会、中国工程机械工业协会、上海市土木工程学会、同济大学联合主办,西南交通大学、重庆交通大学、山东大学、深圳大学、石家庄铁道大学、长安大学、上海闻鼎信息科技有限公司等单位共同承办,历时两天。

30多位两院院士及外籍院士通过线上与线下相结合的方式与来自美国、德国、希腊、澳大利亚、中国等国的众多行业知名专家汇聚一堂,开展战略性、前瞻性、多学科交叉融合的高水平学术研讨和报告。现场参会人数达到800人,线上观看人次超10万。

本届大会以“极端环境交通基础设施智能建养与安全”为主题,共设置了大会报告、主题研讨、主题报告三个环节,集中聚焦5大主题,分别为:

主题一:艰险山区隧道(洞)工程智能建养与安全

主题二:跨江越海通道工程智能建养与安全

主题三:城市大型综合枢纽工程智能建养与安全

主题四:桥梁工程智能建养与安全

主题五:道路与铁道工程智能建养与安全

全面总结“十四五”以来我国交通、水利、市政、国防工程领域以桥隧为主干的基础设施建设取得的成就、发展与经验,并面向“十五五”规划探讨如何推动工程科技创新发展。

30+院士领衔

助推工程科技创新发展

6月16日上午,大会主席、中国工程院院士杜彦良主持开幕式。中国工程院院士、同济大学校长郑庆华,中国工程院土木、水利与建筑工程学部主任、中国工程院院士、清华大学教授聂建国,上海市住房和城乡建设管理委员会总工程师刘千伟,上海市土木工程学会理事长于宁出席开幕式并致辞。

大会主席

中国工程院院士

杜彦良

主持开幕式

中国工程院院士

同济大学校长

郑庆华

致辞

同济大学顺应人工智能全面赋能的发展趋势,瞄准国家重大战略和未来产业发展方向提出了以数字化、绿色化、融合化,“三化”推动学科转型升级、创新发展的行动举措。围绕土木、交通、桥隧学科如何转型升级、如何保持国际竞争力,他强调,一是要对土木工程更有信心、更有定力。二是要形成合力。三是要倾力培养卓越工程人才,从经济社会发展和国家安全面临的实际问题中,凝练科学问题,突破关键核心技术。

中国工程院土木、水利与建筑工程学部主任、中国工程院院士、清华大学教授

聂建国

致辞

国际桥梁与隧道技术大会最初是由中国工程院土木、水利与建筑工程学部发起并立项,持续聚焦一批国家重大土木工程方案比选与技术创新,至今已成功举办十一届。中国工程院始终践行学术引领使命,鼓励优秀工程科技人才成长。希望大会能够一如既往地围绕工程科技领域重大方向性、前沿性问题开展研讨交流,推动我国工程科技领域的创新发展。

上海市住房和城乡建设管理委员会总工程师

刘千伟

致辞

2024年是上海实现“十四五”规划目标任务的关键一年,上海正深入推进长三角基础设施一体化发展,持续完善一体化综合交通体系,推动一批重大基础设施建设,逐步形成枢纽型、功能性、网络化、智能化的现代化基础设施体系,全面增强基础设施的安全、韧性和可持续性。

目前,上海陆续建成了17号线西延伸、北横通道东段、银都路越江等重大项目,持续推进沪通铁路、沪苏湖城际等上海段项目建设,并启动编制上海大都市圈区域综合交通规划,深化东方枢纽及周边地区的城市设计。未来,上海将加速实施数字化转型、积极培育基建发展新动能,扎实推进行业的绿色低碳发展,在智能建造、智慧运营等方面形成一批标志性的成果。

国际桥梁与隧道技术大会在上海生根发芽,得到众多上海相关单位的关心和支持,今年又回归上海。

上海市土木工程学会

理事长

于宁

致辞

自2012年起,上海市土木工程学会联合有关单位,精心打造了国际桥梁与隧道技术大会,并连续成功举办了十一届,有效推动了桥隧产业发展和技术创新。近年来,上海市土木工程学会把推进基础设施建设,尤其是土木工程领域的科技创新、技术发展作为中心工作,在土木工程全领域发挥重要作用。

据统计,参加本届大会的两会院士有聂建国、黄卫、郑皆连、王景全、欧进萍、梁文灏、何满潮、杜彦良、郑健龙、陈云敏、卢春房、陈湘生、岳清瑞、张喜刚、吕西林、朱合华、杜修力、高宗余、刘加平(南京)、何川、郝洪、李清泉、郑庆华,在线参会的院士有崔俊芝、刘加平(西安)、缪昌文、杨华勇、冯夏庭、李华军、Günther Meschke,外籍院士有吴智深、李国强、周志祥等。此外还有汪双杰、张春生、王卫东、肖明清、张晓春、李国良、崔冰、吴明先、周良、姜昌山、喻渝等10余位全国工程勘察设计大师,众多行业主管部门、重点高校、企事业单位、国际组织、行业学会的领导及专家,800多位参会代表参加了本次大会。

5大主题研讨+报告

全力突破关键技术难题

开幕式后,4位国内外院士和3位基础设施领域的杰出专家带来精彩的大会报告。黄卫院士、郑皆连院士、何满潮院士,德国Günther Meschke院士分别围绕道路、桥梁、隧道三大方向分享了绿色公路转型及其关键技术、天峨龙滩特大桥设计施工关键技术、极端环境下隧道工程面临的挑战及对策、结构工程和隧道工程中数值模拟与测量数据的融合等精彩报告。国铁集团副总经理王同军介绍了铁路桥梁智能运维技术创新与发展,上海申通地铁董事长毕湘利分享了关于城市轨道交通韧性安全的思考、西藏铁路公司总经理赵勇分享了深部岩体高能地质环境隧道灾变机制与工程对策。

6月16日下午,大会针对国家工程重大问题和关键技术以及国民经济发展重大需要,围绕5大主题开展战略性、前瞻性的高水平学术研讨和报告。当前,在复杂艰险山区条件下,隧道(洞)工程朝着“长、大、深埋、集群” 方向发展,在水下隧道建设方面,也向着更复杂条件、更大埋深、更宽水域发展,建设难度越来越大。

在主题一和主题二联合研讨环节,梁文灏院士、杜彦良院士、卢春房院士、何川院士等与会专家针对钻爆法与TBM工法在复杂地质环境下的智能施工装备与技术、复杂环境超长超深水下隧道修建安全保障技术等提出观点和关键问题并进行积极探讨。

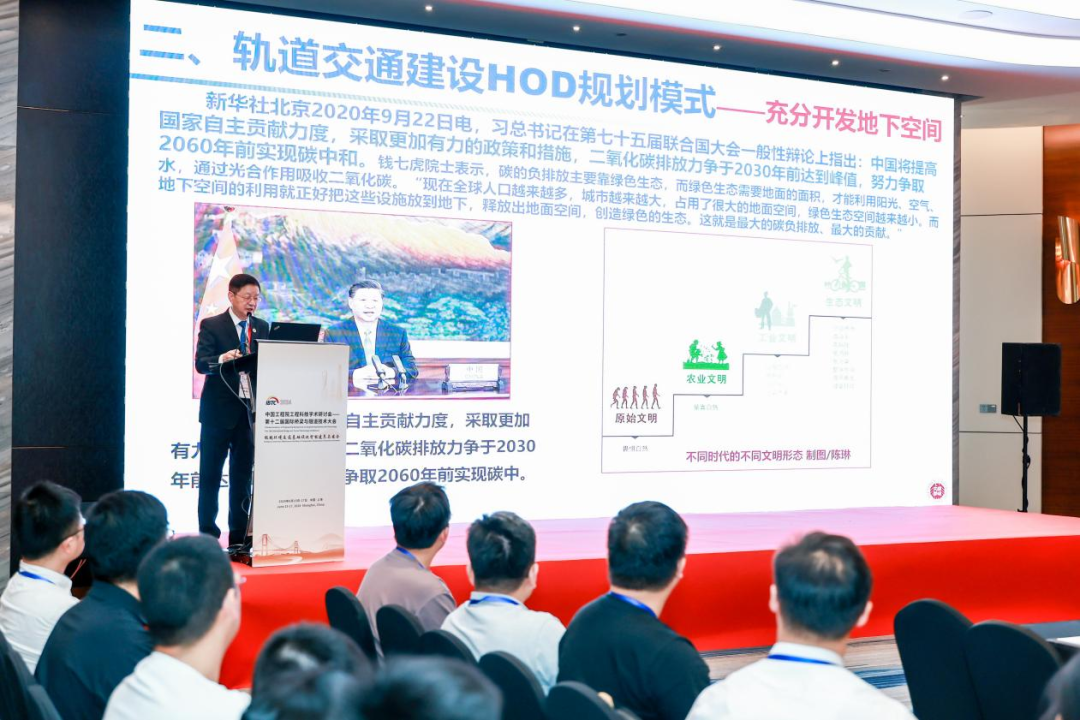

在主题三研讨环节,陈湘生院士、朱合华院士等与会专家从韧性设计与运维、绿色低碳建造、安全与环境影响控制等四个方面讨论城市大型综合枢纽工程的智能建养与安全问题。

在主题四研讨环节,大会主席张喜刚院士、欧进萍院士、高宗余院士等专家围绕桥梁韧性防灾、桥梁智能建造两个方向进行深入研讨。

在主题五研讨环节,郑健龙院士、李清泉院士等专家围绕极端复杂环境下道路、铁道与机场工程智能建造、形状感知与智能诊断、快速维养修复及扩容改造、风险自主预警与管控、灾害防治与韧性恢复提升、交通应急与安全保障等关键理论、技术和核心装备等关键问题展开积极探讨。

大会同期还召开中国工程院院刊《Engineering》土木、水利与建筑工程学科编委会。会上,聂建国院士、崔俊芝院士、杜彦良院士、岳清瑞院士、李华军院士、马军院士、刘加平院士等专家围绕《Engineering》期刊土水建学科的发展现状,总结过去所取得的成果,展望未来的发展方向,为《Engineering》打造世界一流工程科技期刊,积极讨论、建言献策。

6月17日,共有5位院士和近百位中青年专家国内外桥隧领域的杰出中青年专家围绕极端环境下重大交通基础设施建造与运维关键共性技术难题、抗灾韧性发展需求、基础理论研究和科技创新前沿分享报告。其中,大会主席卢春房院士分享了对铁路隧道智能化建造的一些认识,大会主席杜彦良院士介绍了复杂地质长大隧道TBM装备与施工技术建设成就及未来发展展望,陈云敏院士介绍了越江跨江长大盾构隧道安全建造与智慧服役,欧进萍院士提到了桥梁等结构全寿命性能运维与设计的若干基本问题,郝洪院士围绕公路隧道事故爆炸响应分析、评估、加固分享了精彩报告。

数智赋能

加快形成新质生产力

本届大会主题聚焦、活动丰富,学术研讨和专家报告相结合,大会同期还集中展示了众多由院士、专家学者团队历经多年研发的科技攻关成果,以及多项在桥隧工程建设中运用到的新技术、新材料、新装备。

本届大会按照工程院的指导和要求,从大会报告、主题研讨报告出发,聚焦前沿关键问题,期间由院士领衔、专家主导,围绕关键核心技术积极踊跃发言,希望会后能够深入全面总结这次主题研讨会,凝练形成具体完整的前沿观点,向国家有关部门提出战略建议,与会人员纷纷表示,这是一个高效率、高水平、高质量的行业大会。

作为中国乃至国际范围内反映重大工程建设与技术创新的重要交流平台,本届大会是汇聚基础设施领域相关院士等资深专家和中青年学者的一次学术盛会。本届大会的成功举办促进了广大桥隧工作者的交流合作,加速了中青年学者的健康成长,发展壮大了行业研究队伍,增强了以桥隧为主干的基础设施相关领域的创新能力,对推动工程科技原始创新与核心技术突破、实现我国从交通大国迈向交通强国具有重要意义。

-

微信公众号

-

电子期刊

-

土木视界